Technischer Wandel ermöglicht Open Access wie auch Unabhängigkeit von etablierten Verlagen. Dies wiederum wirft Fragen zur verantwortungsvollen Herausgeberschaft auf: Was bedeutet Unabhängigkeit in Bezug auf Kernthemen wie Gestaltung der Qualitätssicherung, Umgang mit Bibliometrie, allen voran dem Journal Impact Factor, und Sichtbarkeit? In diesem Artikel werden Ergebnisse einer empirischen Studie zur Verantwortung der Herausgeberschaft in der Medizin und Philosophie vorgestellt und diskutiert. Sie deuten zur kritischen Rolle von Bibliotheken in der Publikationsberatung.

Herausgeberschaft | Wissenschaftliche Fachzeitschrift | Ethik des Publizierens | Bibliometrie | Journal Impact Factor | scholar-led publishing

Herausgeberschaft und Verantwortung

Über die Un-/Abhängigkeit wissenschaftlicher Fachzeitschriften

Publiziert in: Bibliothek Forschung und Praxis, 2023.

DOI: https://doi.org/10.1515/bfp-2022-0090

1 Einleitung: Herausgeberschaft zwischen prinzipieller Verantwortung und Praxis

Herausgeberschaft bedingt Verantwortung. Herausgeber*innen fungieren als Intermediäre, die Diskursräume nicht nur technisch ermöglichen, indem sie Entscheidungen über Plattformen und Erscheinungsformate treffen. Sie legen immer auch publikationsethische Rahmen fest, urteilen inhaltlich-programmatisch und verfügen über die Expert*innen, die die Qualität konkreter Inhalte beurteilen sollen. Herausgeber*innen schaffen so in einem umfassenden Sinn die Grundlage für Autorschaft in einem Diskurs. Damit bürgen Herausgeber*innen für diesen Diskursraum; ihr Name verknüpft sich nicht nur mit symbolischer Strahlkraft durch Reputation. Er muss auch – oder viel eher: muss zuvorderst – dafür einstehen, dass eine Ethik des Publizierens Anwendung findet.

Gerade Fragen einer solchen Ethik müssen neu behandelt werden, wo sich Herausgeberschaft wandelt. Dieser Wandel ist sichtbar, da technische Veränderungen eine neue Unabhängigkeit der Herausgeberschaft ermöglichen: Buchprogramme und Fachzeitschriften können – mittlerweile fast wie selbstverständlich – unabhängig von Verlagen, vermittels digitaler Plattformen, herausgegeben werden. Praktisch jeder kann heute eine Fachzeitschrift publizieren. Diese technische Ermöglichung kann progressiv gesehen werden, da sie eine herausgeberische Freiheit erlaubt, Fachzeitschriften nach Prinzipien einer inhaltsfokussierten Diskursgemeinschaft zu führen. Zu solchen Prinzipien gehören Themenkomplexe um Autorschaft, Urheberschaft, inhaltliche Programmatik, Zugänglichkeit sowie etwa publication oder reviewer biases, um nur einige zentrale der vielfältigen möglichen Themen zu nennen, für die es normative Richtlinien geben sollte. Diese Normativität war für Herausgeberschaft schon immer relevant, doch schien ihre Ausgestaltung bisweilen in den Machtbereich der Verlage ausgelagert zu sein. Wenn Medien aber unabhängig vom Einflussbereich großer Verlage herausgegeben werden – wo sich Herausgeber*innen also mit größerer Freiheit um diese Themen bemühen können und müssen – scheint auch eine neue Ausgestaltung dieses Gebotenen verlangt zu sein.

Es drängt sich hier aber die Frage auf, ob die neuen technischen Möglichkeiten tatsächlich neue Freiheiten eröffnen oder ob Herausgeber*innen, die neue, unabhängige Fachzeitschriften betreuen, zwar eine Unabhängigkeit von Verlagen aufweisen können, aber weiterhin abhängig von tradierten herausgeberischen Praktiken sind. Angenommen die genannten Prinzipien gipfelten idealiter in herrschaftsfreien Diskursräumen,[1] die allen das Einbringen und die Rezeption wissenschaftlicher Argumente erlaubte, was bedeutete dann der Schritt vom Prinzipiellen hin zur Praxis? Mit anderen Worten: Können – und wollen – Herausgeber*innen von neuen, unabhängigen Fachzeitschriften sich von tradierten Praktiken lösen und somit das Potential einer neuen Freiheit realisieren?

Metriken und Indizes: Das Spiel mit der Außendarstellung

In der Gestaltung von Begutachtungsprozessen und dem Umgang mit Bibliometrie zeigen sich diese Themen wie unter einem Brennglas, da es eben nicht nur um technische Ermöglichung und inhaltlicher Ausrichtung geht, sondern ebenso um Fragen der richtigen Bewertung, Zugänglichkeit, Inklusion und Fairness.

Die Bibliometrie ist im Alltag von Wissenschaftler*innen bestechend relevant. Sie taucht zum einen auf als das Instrument, das Medien und deren Inhalte effizient auffindbar machen soll; zum anderen wird sie als ein Werkzeug missbraucht, das die Relevanz und Qualität von Inhalten oder die Leistung von Wissenschaftler*innen quantitativ messen soll.[2] In letzterem Gebrauch steckt eine Ideologie, die das Mittel zum Zweck falscher Aussagen entfremdet, denn bibliometrisch gemessen werden Publikationen – und eben nicht wissenschaftliche Leistungen oder die Produktivität einer Person an sich. Bekanntlich geht es in dem wohl wichtigsten wissenschaftsmetrischen Maß, dem Journal Impact Factor (JIF), um einen rollierenden Durchschnitt einer Sammlung von Einzelpublikationen. Deren schlichte Nennung wird dennoch als Miss-/Erfolg der Leistung individueller Wissenschaftler*innen herangezogen. Dem nicht genug findet reflexiv eine Verzerrung statt, die ebenso wenig unbekannt ist: Da es um Publikationen geht und die Bibliometrie ein vermeintlich effizientes Instrument zur Darstellung von Produktivität fungiert, wird mehr und mehr der Aufmerksamkeit den Publikationen zuteil, während andere, höchst relevante akademische Leistungen an Einfluss verlieren, allen voran die Lehre oder institutionelle Betreuung.

All diese Kritik ist nicht neu;[3] doch in Bezug auf die Arbeit von Herausgeber*innen und die Möglichkeit, neue oder transformierte Fachzeitschriften zu führen, ist der Inhalt neu zu reflektieren. So ist die Problematik des verallgemeinernden oder falschen Umgangs mit Bibliometrie und mangelhaften Bewertungsregimen in Fachdiskursen gemeinhin bekannt.[4] Das Anmahnen eines besseren Umgangs mit Publikationen sowie Bestrebungen zur besseren Bewertung individueller Leistung vermittels Publikationen und verbundenen Metriken ist kaum auszublenden. Große Förderorganisationen[5] erklären sich ebenso wie zahlreiche wissenschaftliche Institutionen durch Bekenntnis zu DORA oder das Leiden Manifesto zu besserem Umgang mit Bibliometrie.[6] Doch was ändern diese Bekenntnisse – aus Sicht von Herausgeberschaft – an der praktischen Schnittstelle von Fachzeitschrift und Bibliometrie? Wie wird in einer unabhängig herausgegebenen im Gegensatz zu einer verlagsgebundenen Fachzeitschrift mit diesem Aspekt umgegangen?

Da es eng verknüpft ist mit Indizierung und nachhergehender bibliometrischer Vermessung, spielt hier das Thema Sichtbarkeit eine nicht minder herausragende Rolle. Dies wird nicht zuletzt daran ersichtlich, wie sich die Wissenschaftsforschung diesem Thema zuwendet.[7] Der Umgang mit bibliometrischen Angaben suggeriert gemeinhin eine Aussage über Qualität. Aspekte wie Nutzung, Relevanz und somit Sichtbarkeit in Rezeptionsgemeinschaften werden hierin übersetzt. Dies wird rekursiv auf Individuen und deren Leistungsdarstellung bezogen, und so auch auf deren Institutionen.

Doch was ändert sich in der operativen Herausgeberschaft beim Thema Sichtbarkeit, wenn das Medium unabhängig ist? Womöglich nicht viel, bleibt doch trotz Verlagsunabhängigkeit das Thema Sichtbarkeit für die Identität von Herausgeberschaft relevant – oder wird womöglich noch relevanter. Gerade die Reputation von Herausgeber*innen und deren begründende Arbeit an einer neuen oder transformierten Fachzeitschrift kann ausschlaggebend für den Erfolg des neuen Mediums sein: „Getting high-profile names somewhere on the masthead at the time of the official launch is the most important thing for the journal to do“.[8] Darin steckt die Idee eines Vertrauensvorschusses, den ein Medium braucht, um potentiellen Autor*innen anzuzeigen, dass sie ihre Forschung an einem sinnvollen Ort einreichen – sinnvoll hier im Sinne von Qualität relativ zum Diskurs und eben Sichtbarkeit der Inhalte. Es geht also zugleich um eine Übertragung von Leserschaft, generiert durch Netzwerke. Vertrauen könnte so einseitig als ein Marketinginstrument für mehr Nutzung und Durchlauf verstanden werden. Doch im Vertrauensvorschuss steckt in einer systemischen Perspektive eben mehr als nur eine Anzeige von eigeninteressierter Reputation; zum Tragen kommt ebenso die genannte Bürgschaft für einen guten Diskursraum. Dieser darf nicht nur mit der Perspektive auf partikulare Interessen ausgestaltet werden, sondern Bedarf des Einbezugs universeller Belange. Andersherum oktroyiert der dekontextualisierte Umgang mit bibliometrischen Kennzahlen den Medien einen Konkurrenzmodus auf, bei dem letztere Belange dem Interesse im Weg stehen können; die Ausweitung von Sichtbarkeit scheint so den Einsatz für einen gemeinschaftlichen Diskursraum auszustechen.

Die Rolle der Bibliotheken: Werben für Transformation

Die Rolle von wissenschaftlichen Bibliotheken ist hervorzuheben, da sie mit Wissen und technischen Lösungen, insbesondere aber mit dem Werben um Eigeninitiative, Maßnahmen der Vernetzung und dem Aufbau von Infrastrukturen zur Etablierung der Transformation hin zu mehr Unabhängigkeit substantiell beitragen. Es gibt hier mittlerweile allerhand praktische Ratschläge, in denen mit Erfahrungswissen, Studienzusammenstellungen und Interessenserläuterungen für die Abkehr von geschlossenen hin zur Neupublikation oder dem flipping vorhandener Fachzeitschriften geworben wird.[9] Besondere Rücksicht finden kleine Verlagseinheiten, die bis hin zur unabhängigen Herausgabe einer einzelnen Fachzeitschrift reichen.[10]

Bei Begutachtung dieser Beratungspraxis fällt jedoch auf, dass gerade das Thema einer Publikationsethik kaum berührt wird. Vielmehr geht es eben um technische Ermöglichung und Umsetzung, als um die Gestaltung des Diskursraumes auch in Hinsicht auf Überlegungen, wie sie etwa in genannten Bekenntnissen (DORA, Leiden) dargelegt sind; dabei greifen die Prinzipien wissenschaftlicher Praxis, die an sich nicht weniger wichtig sind,[11] allzu oft zu kurz, da sie sich traditionell eher dem widmen, was in einer Publikation kommuniziert wird, als dem, wie der Diskursraum systemisch ausgestaltet ist. Auffällig ist zudem, dass die Ratschläge zur Herausgabe einer neuen Zeitschrift in der genannten Literatur schematisch und statisch wirken, als bestünde eine Folgerichtigkeit, die auf anfänglichen Entscheidungen beruhte. Dabei bedeutet Herausgeberschaft eben nicht das einmalige Beantworten initialer Fragen.

Herausgeberschaft baut auf ein kontinuierliches Nachjustieren, bei dem eine Zeitschrift nicht nur als ein aktiv-verbindendes Medium von Wissenschaftler*innen – Autor*innen und Leser*innen häufig in Personalunion – oder als ein zeitlich-überbrückendes Medium, das gegenwärtige Forschung einer Zukunft zugänglich macht, verstanden werden darf. Viel eher ist eine Zeitschrift ein Reflexionsmedium herausgeberischer und diskursiver Identität. Wesentliche Entscheidungen, die Herausgeber*innen treffen, spiegeln sich in publizierten Inhalten sowie der Gemeinschaft von Leser- und Autorschaft wider. Wie Technik auch wandeln sich diese kontinuierlich. Das setzt eine Aktivität der Herausgeberschaft voraus, die nicht als eine Trivialität neben dem technischen Prozessmanagement abgetan werden darf. Und dieses Nachjustieren gewinnt nur an Relevanz, wo Herausgeber*innen nicht mehr stillschweigend historische Handlungsmuster befolgen oder im Schatten der Richtlinien großer Verlage stehen wollen. Fragen des Reviewverfahrens, der Programmlinien, der Erscheinungsformen, der Zugänglichmachung und Bewerbung sowie vieler mehr bedürfen der ständigen Überprüfung und Anpassung, damit Inhalt und Rezeption dem entsprechen, was Herausgeber*innen von ihrem Medium innerhalb eines Diskurses erwarten, bzw. einzufordern suchen.

Übergreifend ist diese Verantwortung, da sich Herausgeber*innen einer bestimmten diskursiven Agenda und somit der Wissenschaft allgemein zuschreiben. Sie schaffen und führen einen Diskursraum, bei dem Fragen der Zugänglichkeit, Äußerungsvielfalt oder Begründungsnotwendigkeit weitreichende Folgen haben; im Kleinen mögen diese Themen einzelne Autor*innen betreffen, die in Reviews unbegründet abgekanzelt werden, oder suchende Rezipient*innen, die keinen Zugang zu steuerfinanzierten Forschungsergebnissen finden; kumuliert ergibt sich daraus eine Einengung des wissenschaftlichen Diskurses, der einen systemischen Schaden bis auf die Gesellschaft zurückwerfen kann. Es liegt an Herausgeber*innen, hier im Bereich des Machbaren Konzepte zu finden und diese durchzusetzen. Und es scheint an Bibliothekar*innen zu liegen, hierfür die unterstützende Beratungspraxis zu etablieren, die über technische Ermöglichung hinausgeht, so schwer sich dies im Angesicht der Mannigfaltigkeit von Diskursformationen und -ansprüchen auch gestaltet.

Denn technische Veränderung ohne die nötige Nachjustierung der Handlungspraxis bringt ganz eigene Zielkonflikte hervor. Sichtbar ist dies nicht zuletzt am Thema Open Access selbst. Die Offenheit von Open Access führte eben nicht zu jener tiefgreifenden Transformation der Praktiken wissenschaftlichen Publizierens, die bisweilen in Debatten um sie anklang.[12] Transformiert werden Verlagsprozesse, Zahlungsmechanismen und urheberrechtliche Autorschaftsverfügungen. Die Motivationen zu publizieren, die Verankerung vom Publizieren am kommunikativen Austausch und die Praktiken der Anerkennung von wissenschaftlicher Leistung werden von jener Offenheit jedoch kaum berührt.[13] Oft werden in dieser Hinsicht Verlagskonglomerate kritisiert, die mit dem Einführen von APCs, hybridem Publizieren und Embargos sowie ihrer Verhandlungsmacht gegenüber wissenschaftlichen Institutionen weitreichendere Veränderungen verhinderten und das Fortbestehen tradierter Publikationspraktiken in ein Open Access-Zeitalter überführten. An solche Kritik anknüpfend zeigen Untersuchungen, wie beschränkt die Freiheit dieses offenen Wissens nach wie vor ist.[14]

Nichtsdestotrotz haben sich abseits der etablierten Verlage zahlreiche Strukturen entwickelt, die in mancherlei Form als unabhängig gelten können. In negativer Ausgestaltung kann das bedeuten, dass Fachdiskurse von dubiosen Blättern überschwemmt werden, wie die Diskussion um Predatory Journals andeutet.[15] Positiv kann hier jedoch eingewendet werden, dass unabhängige Fachzeitschriften recht deutlich von Predatory Journals unterschieden werden können, wo die Herausgeberschaft eine Nähe zur Diskursgemeinschaft anzeigt. Dies ist wiederum divers ausgestaltet, wie wachsende kommerzielle Anbieter verdeutlichen, die Zeitschriften in Serie anbieten und diese über Netzwerkvergrößerungen und aggressive Praktiken in Diskursen zu verankern versuchen.[16] Doch am Ende sind es eben stets Herausgeber*innen, die für Verlage die Verbindung zwischen Medium und Diskursgemeinschaft herstellen.

Scholar-led und die Care-Ethik

Stark wurde in Bezug auf diese Diversität der Unabhängigkeiten das Schlagwort scholar-led gemacht; in ihm sind Vorstellungen einer Unabhängigkeit von Motiven und Praktiken neuer oder transformierter Fachzeitschriften kristallisiert. Kurz gesagt bedeutet scholar-led von Wissenschaftlern selbst gestalteter Wandel, der sich von policy-based, also politisch induziertem, Wandel abhebt.[17] Diese Unterscheidung zeichnet neue Publikationskonzepte und angegliederte Studienprojekte aus, die einen Wandel aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft heraus voranzutreiben suchen, und die in der Perspektive der bibliothekarischen Publikationsberatung an Reiz gewinnt. Wandel soll hier dezidiert nicht auf übergeordnete Richtungswechsel oder gar politisch entschiedene Veränderungen warten, bzw. deren Unzulänglichkeiten in Kauf nehmen, die nur eine unzureichende Loslösung vom Oligopol der Großverlage[18] erlauben.[19] Diese Unterscheidung kann gleichsam als eine gedeutet werden, die eine Abhängigkeit (von systemischer, politisch verordneten Praxis) von einer Unabhängigkeit (gedacht als wissenschaftsinitiierte, individuell angeleitete Transformation) trennen möchte.

Insbesondere das – für geistes- und sozialwissenschaftliche Publikationsvorhaben weitreichender diskutierte – Konzept des scaling small ist hier wichtig. Scaling small bedeutet, dass nicht Verlagsstrukturen anwachsen sollen, die zahlreiche Medien herausgeben, sondern diese zahlreichen Medien sollen sich auf diverse Strukturen verteilen. So soll eine Bibliodiversität gewährleistet werden, die durch eine breite Verteilung von kleinen Verlagseinheiten und Herausgeber*innen neue Oligopolstrukturen verhindert. Dieserart Bibliodiversität findet auch dort statt, wo einzelne Zeitschriften von kleinen herausgebenden Gruppen aus einer Fachgemeinschaft heraus – also scholar-led – publiziert werden. Dies allein – vergleichbar mit der bloßen technischen Unabhängigkeit einer Fachzeitschrift – ist jedoch noch nicht besonders aussagekräftig bezüglich der normativen Konzeption von Herausgeberschaft. In einer grundlegenden Arbeit wird etwa scholar-led kategorisch nicht notwendig von einer konkreten Praxis der Herausgeberschaft gekennzeichnet, sondern von der bloßen Bestimmung, aus der Wissenschaft heraus und unabhängig von kapitalistischen Organisationen geführt zu sein.[20]

Relevant über die technische Unabhängigkeit hinaus wird scholar-led erst dadurch, dass solche Projekte durch eine Care-Ethik (ethics of care) für Wissenschaftskulturen charakterisiert sein sollen, die in policy-based Veränderungen nicht zum Tragen komme.[21] Diese Care-Ethik wird somit paradigmatisch. Durch sie schwingt in der einschlägigen Literatur um scholar-led oft eine gutgemeinte Komponente von normativen Idealen mit, mit denen es nicht lediglich um eine Verlagsunabhängigkeit geht, sondern auch um eine Unabhängigkeit von schädlichen Praktiken im Schnittpunkt von Wissenschaftskulturen und Publizieren.[22] Allerdings ist diese Art ethische Konzeption höchst kontextabhängig, personengebunden und abhängig von konkreten Wertegemeinschaften.[23] Gerade dies lässt Zweifel erwachsen, ob eine Care-Ethik über gruppenspezifische Interessengebiete hinausreicht und zur Diskussion und Ausgestaltung einer generellen Verantwortung von Herausgeberschaft herangezogen werden kann, wie es genannte Bekenntnisse (DORA, Leiden) fordern oder wie sie in der Bibliotheksberatung zum Tragen kommen müssten. Im Folgenden wird dieser Kontext von Herausgeberschaft empirisch untersucht.

2 Die empirische Studie[24]

Die empirische Studie basiert auf sechs qualitativen, semistrukturierten Interviews mit Herausgeber*innen, ihrerseits hauptamtlich Wissenschaftler*innen, anerkannter Fachzeitschriften in Medizin und Philosophie. Es ging bei der Gestaltung der Studie vorrangig darum, ein qualitatives Verständnis von Entscheidungen zu gewinnen, als eine Breite abzubilden. Um institutionell die deutsche Perspektive zu erfassen, wurden die Herausgeber*innen nach dem Kriterium ausgewählt, an deutschen Institutionen tätig zu sein, sogleich die Sprache der betreuten Publikationen abweichen kann; dies ist insbesondere in der Medizin der Fall. Die Interviews wurden per Telefon, bzw. Videotelefonat durchgeführt, aufgezeichnet und von zwei Personen am DZHW unabhängig voneinander und anonymisiert kodiert.[25]

Die Kodierung orientierte sich an Kernkategorien wie Qualität und Sichtbarkeit in Verbindung mit Bibliometrie, Open Access und unabhängiger Herausgeberschaft; wie auch die Struktur der Interviews waren aber auch im Verlauf der Kodierung noch Erweiterungen möglich, um einen offenen Erkenntnisgewinn zu erlauben. Studienleitende Fragen sollten eine Reflexion auf Verantwortung ermöglichen, wie sie in der operativen Praxis der Herausgeberschaft angelegt ist: Wie werden abstrakte Begriffe um Qualität, Sichtbarkeit und Indizierung durch Herausgeberschaft praktisch ausgestaltet? Was sind die operativen, qualitätssichernden Praktiken und inwiefern stehen sie in der Perspektive von Herausgeber*innen mit bibliometrischen Angaben im Zusammenhang? Gibt es in der Herausgeberschaft Unterscheidungen im Umgang mit bibliometrischen Angaben in Bezug auf Verlagsunabhängigkeit und Open Access? Die sich daraus ergebenden Themen sind in Abschnitt drei dieses Artikels wiedergegeben.

Bei der Wahl der Disziplinen war ausschlaggebend, eine möglichst produktive Gegenüberstellung zu leisten. In der Medizin gilt das Publizieren als besonders umkämpft und die Karriere als äußerst stark abhängig von Publikationen und Leistungsbewertung vermittels Metriken. Bewertung in der Philosophie gilt dagegen eher als qualitativ ausgerichtet. Inwiefern diese Annahmen aus herausgeberischer Praxis gelten, wird empirisch aufgegriffen. Zudem hat es letztere Disziplin gegenüber den Natur- und Lebenswissenschaften ungleich schwerer, nicht nur materiell Wege hin zu Open Access zu leisten, denn überhaupt in einen geeigneten, integralen Diskurs über die sonst klassischen Themen um Open Science einzutreten.[26] Dies setzte die Medizin und Philosophie, zwei charakteristische Fälle mit bezeichnenden Eigenheiten, als optimal für eine produktive Gegenüberstellung, gerade wo Open Humanities noch in den Kinderschuhen steckt.

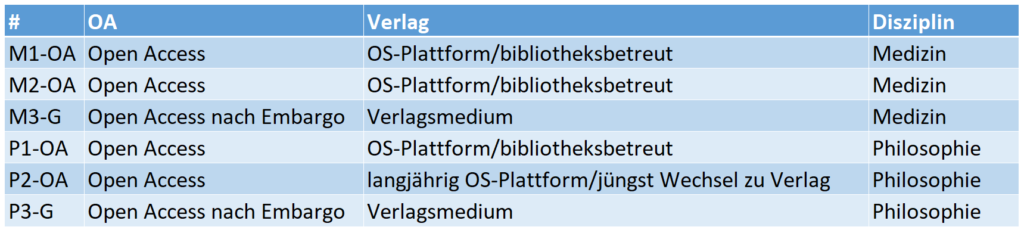

Die sechs Fachzeitschriften, die die Herausgeber*innen betreuen, gliedern sich je Fachdisziplin in zwei genuine Open Access-Zeitschriften sowie eine, die mit Embargofrist Selbstarchivierung erlaubt, bzw. auf einem großen Repositorium selbst vornimmt. Letztere Zeitschriften werden von Verlagen betreut. Eine weitere Fachzeitschrift der Philosophie hat kurz vor Durchführung der Studie den Wechsel von Unabhängigkeit hin zu einer (Groß-)Verlagsbetreuung vollzogen, was in den Ergebnissen deutlich wird; dieser prägende Fall fügt insbesondere unerwartete Einsichten zur Studie hinzu. Bei der Wahl der Zeitschriften wurde außerdem darauf geachtet, dass sie von Fachgemeinschaften aus ihrer Disziplin heraus publiziert werden und somit inhaltlich wie personell eng am jeweiligen Diskurs sind.

Abb. 1: Übersicht über die studierten Fachzeitschriften mitsamt Kürzel.

3 Übersicht der Ergebnisse: Vom technischen Wandel zur neuen Praxis

Die Dominanz des JIF: Indizierung und bibliometrische Angaben

Grundsätzlich ist festzustellen, dass sich die befragten Herausgeber*innen nicht tiefgreifend mit dem Thema Indizierung und bibliometrische Angaben auseinandersetzen. So spielt beispielsweise das sowohl neue als auch dringliche Thema der Datensammlung kaum eine Rolle in der Reflexion über Bibliometrie, außer in Form allgemeiner Kritik. Im Kern sind lediglich diejenigen bibliometrischen Angaben relevant, von denen die Herausgeber*innen in ihrer wissenschaftlichen Praxis wohl selbst am stärksten berührt sind, was sie als nah an ihrer Diskursgemeinschaft auszeichnet, zugleich aber auch verunmöglicht, eine unabhängige Reflexion über Bibliometrie und die Ausrichtung der Fachzeitschriften zu unternehmen.

In der Medizin stellt der JIF alle anderen Angaben in den Schatten. Angesprochen auf Indizierung und bibliometrische Angaben drehen sich Antworten fast ausschließlich um diesen Wert. Im Kern kann übergreifend die Aussage eines Herausgebers als geltend angesehen werden, dass ohne JIF in der Medizin langfristig keine Fachzeitschrift betrieben werden könne, da Autor*innen auf die Angabe des JIF für ihre Karrieren angewiesen seien. Aus diesem Grund ist etwa M2-OA – ein Herausgeber, der eine unabhängige, neue Open Access-Fachzeitschrift betreut – sehr bemüht um eine Aufnahme bei Clarivate.

Es wird mehrfach in den Gesprächen mit den medizinischen Herausgeber*innen betont, was in den einschlägigen Kritiken bekannt ist, wie sehr die Autor*innen abhängig vom JIF seien und nach Listen publizierten, in denen Medien nach ihrem JIF geführt sind. Dies wird bisweilen fast als eine Entschuldigung verwendet, da die Kritik an falscher statistischer Vereinheitlichung bekannt ist; nichtsdestotrotz, unter medizinischen Zeitschriften verlange es von Herausgeber*innen Kooperation. Weitere Indizes und das Vorantreiben weiterer Indizierung sind dementsprechend für die Herausgeber*innen operativ kaum relevant. So gilt auch die Indizierung im Directory of Open Access Journals nur als ein gern gesehener Bonus, von dem jedoch angenommen wird, dass die meisten Autor*innen ihn nicht kennen.

Es wird zudem bekannt, dass es sicher gut sei, dass einzelne Artikel auf weiteren Plattformen sichtbar würden – in diesem Zuge wird Scopus genannt – doch trete auch dies hinter dem JIF zurück. So besticht aus operativer Sicht der Herausgeber*innen die Autor*innenperspektive deutlich diejenige möglicher Rezipient*innen; Herausgeber*innen in der Medizin bemühen sich also operativ erstrangig um Autor*innen und erst hernach um die Sichtbarmachung der Inhalte, sogleich dies zusammenhängt (s.u.).

Hinsichtlich der Entwicklung hin zu mehr Open Access wird in der Medizin angegeben, dass generell der JIF das zentrale Rechtfertigungsmerkmal für APC sei, übersetzt in Reputation (diese Angabe wurde gemacht, sogleich keine der drei Fachzeitschriften eine APC verlangt). Andersherum wird zu bedenken gegeben, dass die Akzeptanz als unabhängige Open Access-Fachzeitschrift ebenso stark vom JIF abhänge. Ein Herausgeber berichtet, seine Fachzeitschrift lange Zeit bei einem großen Verlag betreut zu haben, wo diese einen für den Diskurs guten JIF erreichte. Nach dem Wechsel von Verlag zur unabhängigen Herausgabe sei dieser verloren worden. Lediglich durch die gute Vernetzung der Herausgeber*innen sei die Nähe zum Diskurs, und so zu potenziellen Autor*innen, gehalten worden. Hier sei jener „persönlicher Vertrauensvorschuss“ (M1-OA) vorhanden, bis die Fachzeitschrift diesen durch die Erlangung des JIF einlösen könne.

In der Philosophie spielen bibliometrischen Angaben eine diversere Rolle. Hier tritt die Indizierung etwa mehr als eine Möglichkeit, bzw. Notwendigkeit, hervor, um sichtbar zu sein. Dies einerseits für die Recherche nach Autor*innen in Publikationsmedien (Journalindizierung) wie auch für inhaltliche Recherche (Indizierung für Inhalte). Ersteres wird als eine qualitative – und nicht wie in der Medizin eine nach JIF quantifizierte – Sichtbarmachung angesehen.

Ein Herausgeber weist darauf hin, dass zwei relativ kleine, ausschließlich für seinen Fachdiskurs relevante Indizes Dreh- und Angelpunkt der dortigen Publikationspraxis seien. Diese erlaubten es, die Diskursteilnehmer*innen mit neuen Ausgaben und Inhalten bekannt zu machen; quantitative Metriken sind hier nicht relevant, bzw. unbekannt. P2-OA hingegen, stark international ausgerichtet, stellt die Sichtbarmachung der Inhalte etwa auf PhilPapers als höchst relevant dar. Der Übergang vom unabhängigen Medium zum Verlag wird neben der Automatisierung des Reviewprozesses mit der operativen Ermöglichung begründet, Artikel automatisiert in relevanten Datenbanken wie ebendieser bekannt zu machen. Vor der Kooperation mit dem Verlag sei hier manuelles Eintragen jedes Artikels notwendig gewesen, was die Herausgeber*innen nicht mehr leisten konnten.

Intern und Extern: Qualität sichern

Bezüglich der Grundlegung, was Qualität bedeute, geben die Herausgeber*innen erwartbare Kriterien bezüglich Methodik, Originalität, Relevanz für Diskurs und Zeitschriftenprofil sowie auch Sachkunde oder Innovation an. Auch beim Thema Qualitätsbeurteilung gilt im Kern, erwartbar, dass eine genaue, individuelle Studie durch Reviewer*innen oder Herausgeber*innen vonnöten ist. Erst bei der Frage nach der herausgeberischen Praxis dieser Beurteilung – als Sicherung oder Steuerung von Qualität gedacht – gehen die Antworten deutlich auseinander.

Vier Zeitschriften sind durch Peer Review und zwei philosophische durch herausgeberische Begutachtung gekennzeichnet. Generell scheint Einigkeit darüber zu bestehen, dass Qualität nicht steuerbar ist. In der Medizin sowie in einer der Philosophiezeitschriften gilt aber, dass durch gute Peer Review-Prozesse versucht wird, Qualität zu sichern, doch gelinge auch dies nur bedingt. Wichtig ist den Herausgeber*innen mit Fokus auf Peer Review, dass der Prozess der Begutachtung selbst qualitativ verbessert werden muss. Dies gehört mit zum Kerngeschäft der Herausgeberschaft: die kontinuierliche Prozesssicherung, die sich sodann indirekt auf die publizierte Qualität auswirkt.

Zu dieser Prozesssicherung gehören besonders die Auswahl und Netzwerkbildung von Reviewer*innen. Das Thema Sichtbarkeit spielt hier eine parallele Rolle, denn sie richtet sich nicht nur auf Leser*innen und Autor*innen denn immer auch auf potentielle Reviewer*innen. Dieser Mechanismus stößt allerdings an seine Grenzen, wo die Diskurse mit zu vielen Einreichungen wie auch mit zu vielen neuen Medien überschwemmt werden; hier wird bisweilen starke Kritik deutlich. Eine Konzentration wird sichtbar, wo Zeitschriften mit bereits guter – JIF-belegbarer – Reputation besser Reviewer*innen akquirieren können. Gerade hier haben es neue Open Access-Zeitschriften schwerer, so geben die zwei unabhängigen Herausgeber*innen bekannt, da sie ihre Reputation erst aufbauen, bzw. belegen müssten und diese Arbeit zusätzlich erschwert würde, da sie ihr Potential bei Reviewer*innen erst aufzubauen hätten.

Zwei philosophische Zeitschriften heben sich hier von den vier anderen in ihrer Praxis ab, da sie nicht das externe Reviewverfahren zur Grundlage nehmen. Ihnen ist die Herausgeber*innenkonferenz und deren Beurteilungsvermögen entscheidend. Dies bedeutet eine viel engere inhaltliche Betreuung und Führung, die die anderen Herausgeber*innen lediglich über ein anfängliches Screening vor dem Review oder eine Abweichung von der Beurteilung der Reviewer*innen im Anschluss leisten können. Gerad letzteres ist jedoch selten der Fall; das Urteil der Reviewer*innen ist ausschlaggebend (zur Nutzung wird es eingeholt). Hier wird deutlich, wie jene Herausgeber*innen stärker im Sinne einer klassischen Herausgeberschaft praktizieren, wohingegen letztere mehr als herausgebende Manager*innen zu identifizieren sind. Eine Herausgeberin kritisiert zudem markig verlagsseitige Versuche der Einflussnahme auf die Begutachtung. Hier würde eine Standardisierung angestrebt, die Herausgeber*innen gedrängt, auf externes Reviewverfahren umzustellen; dies ist eine ausdrückliche Kritik an Versuchen der Einschränkung herausgeberischer Freiheit, die eine Abhängigkeit des Mediums verdeutlicht.

Kernthema Sichtbarkeit: Qualität abbilden

Die Ansätze gehen noch weiter auseinander beim Thema der übergreifenden Beurteilung der Qualität einer Zeitschrift und der Relevanz bibliometrischer Angaben zum Abbilden dieser. In der Medizin wird hier wieder an den JIF angeknüpft. Dieser erlaube Außenstehenden direkt zu beurteilen, wie gut eine Fachzeitschrift sei, wobei diese Güte jeweils diskursspezifisch veranlagt sei. Hier wird Kritik an dieser Evaluationspraxis geleistet – gleich ob von unabhängigen oder bei verlagsbetreuten Medien – jedoch stets darauf verwiesen, dass man um den JIF eben nicht herumkomme.

Beim Thema der Führung einer medizinischen Fachzeitschrift wird ein Problem sichtbar, dass sich auch generell für die herausgeberische Praxis abzeichnet. Eine Herausgeberin der Medizin gibt an, dass es einen deutlichen Konflikt dazwischen gebe, eine Fachzeitschrift auf einen immer höheren JIF zu trimmen und den ursprünglichen inhaltlichen Fokus beizubehalten. Eine bestimmte Klasse von Artikeln ziehe die Zitierungen an, andere dagegen seien für ein gezieltes Publikum relevant und bedürften, bzw. bekämen ihrer Art nach, keine Zitierungen, da sie etwa Brücken zur medizinischen Praxis schlügen. Um bei Autor*innen jedoch relevant zu sein, muss so bisweilen gegen die grundsätzliche Inhaltslinie entschieden werden. Dieser Zielkonflikt überschattet jede – aus Herausgeber*innensicht bisweilen gefühlt oktroyierte – Diskussion um Open Access oder Transparenz, da sie mehr am Kern herausgeberischer Praxis zu sein scheinen.

In der Philosophie knüpft ein Herausgeber prinzipiell hier an, da dieser die von ihm betreute Zeitschrift zu einer internationalen Bedeutung zu führen sucht und hierfür quantitative Metriken benutzt. Hier ist Sichtbarkeit ausschlaggebend, nicht das Abbilden von Qualität an sich. Es gelte, Metriken und eine Vermarktung der Wissenschaft durch diese mit Vorsicht zu genießen, jedoch nicht, diese ungenutzt zu lassen. Sie ließen insbesondere die Herausgeber*innen selbst ihre Fortschritte bei der Führung der Zeitschrift erkennen, gänzlich unabhängig von der Außendarstellung.

Die zwei anderen Herausgeber*innen der Philosophie – jene, die bereits durch ihre stärkere Identität als inhaltliche Herausgeber*innen identifiziert werden konnten – geben je eine milde und eine sehr harsche Kritik an der Verknüpfung von Qualität und bibliometrischen Angaben. Die milde richtet sich darauf, dass eine Qualitätsbeurteilung nicht möglich sei, sehr wohl solcherart Angaben aber als ein Sichtbarkeitskriterium fungieren könnten. Auch dies wird jedoch mehr als eine Zugehörigkeit zur Diskursgemeinschaft gekennzeichnet; an Stelle einer indirekten Anzeige von Qualität ist dies also eine qualitative Zuschreibung.

Die harsche Kritik wehrt bereits die Suggestion einer Verknüpfung ab. Sehr wohl bildeten manche Metriken eine Art Nachfrage ab, doch sei diese – als Messwert von Aktualität – bereits ein verzerrendes, selbsterfüllendes Abbild, das höchstens Schnellschussdebatten repräsentiere. Da zudem die kontinentale Philosophie nicht hinreichend bibliometrisch erschlossen sei, ist eine gründliche Darstellung philosophischer Diskurse ohnehin ausgeschlossen. Diese Zurückweisung bibliometrischer Angaben geht einher mit der Argumentation der Informantin, dass die Nachwuchsförderung in der Philosophie bereits aufpassen müsse, nicht nach Metriken hin zu schulen, bzw. es mehr und mehr auffalle, dass dies geschehe. Das auf bibliometrische Angaben hin berechnende Publizieren sei schädlich für philosophische Diskurse und, als Anreiz, führe Nachwuchsautor*innen an eine mit Machtfragen durchsetzte, unverantwortliche Praxis heran. Die Herausgeberin führt an: „wir fühlen uns sehr gut handlungsfähig auch ohne irgendwelche numerischen Unterstützungen“ (P3-G). Hier wird auch das Effizienzdenken der Universitäts- und Bibliotheksleitungen kritisiert, das bereits im Zusammenhang mit dem JIF in der Medizin anklang. In der Bemühung um die gute Führung philosophischer Fachmedien ist diese Effizienz ein schwerwiegendes Problem. Gerade durch ihre rasch zugängliche Außendarstellung werde durch Metriken ein Sichtbarkeitsanreiz gesetzt, der nicht der inhaltlichen Entwicklung des Diskurses entspreche.

Nicht zu vergessen für die operative Praxis um Sichtbarkeit ist, dass neben bibliometrischen Angaben und Indizierung klassische Werbemaßnahmen bestehen, die Herausgeber*innen nach Kräften einsetzen, um Sichtbarkeit zu erhöhen. Sowohl in der Medizin als auch in der Philosophie werden allerhand werbende Praktiken angeführt, so etwa: Newsletter, Kongressauftritte, Einbringung auf sozialen Medien oder das Ausnutzen von Botschaftern für die Reputation der Zeitschrift.

Die zwei herausgeber*innengetriebenen Zeitschriften der Philosophie geben als operative Maßnahmen zur Erhöhung der Sichtbarkeit zudem an, die Debattenkultur zu pflegen, Inhalte zu kuratieren (soweit dies herausgeberisch möglich ist), und so Autor*innennetzwerke zu warten. Hierzu zähle auch ein anerkennender Umgang mit Autor*innen bei Ablehnung sowie die Schaffung einer kritischen Umgebung, etwa durch Rezensionen und Verweise auf Texte außerhalb des Mediums. Auch der in der Philosophie wichtige lokale Kontext wird genannt, der ohnehin nicht durch quantifizierende Angaben anzeigbar ist.

Sichtbarkeit und Seriosität zwischen Verlag und Unabhängigkeit

Dass aufgrund von Verlagsunabhängigkeit oder Open Access eine andere Beurteilung von Qualität, oder der Fachzeitschrift generell, stattfindet, wird fast grundsätzlich zurückgewiesen. Eine Open Access-Diskreditierung sei, disziplinspezifisch, früher wahrnehmbar gewesen, habe aber abgenommen, so wird gemeinhin angegeben. Wichtig ist in diesem Kontext aus herausgeberischer Perspektive zuvorderst, dass man sich von Predatory Journals abgrenze. Die unabhängige Fachzeitschrift müsse sich hier um Seriosität bemühen, wofür Indizes helfen könnten. Generell aber gelten für Herausgeber*innen allen voran die genannten Kriterien von Sichtbarkeit und JIF, bzw. qualitative Stärke der inhaltlichen Führung.

Aus der Medizin kommt zudem die Aussage, dass weitere symbolische Merkmale wichtig sein können, um Seriosität anzuzeigen, so etwa Embleme von Fachgesellschaft. Wer sich als eine Fachzeitschrift für eine wissenschaftliche Gesellschaft oder Konferenz darstellen dürfe, finde deutlich leichter den Zugang zu Diskursen. Dies zentral online anzuzeigen, könne relevant sein, um Autor*innen zu einer Einreichung zu bewegen, obwohl die Metriken eine nicht optimale Außendarstellung erlaubten, insbesondere im Falle neuer, noch unbekannterer Open Access-Fachzeitschriften.

Hier zeigt sich, wie zuvor, der Mechanismus des Vertrauensvorschusses an wie auch wieder die Maßgabe des seriösen Auftritts. Die Fachzeitschrift wird dergestalt als ein Fachforum gesehen und somit mit einer gewissen Sichtbarkeit verknüpft, gleich ob Inhalt oder Rezeption diesen Anspruch einlösen oder nicht. Dies hilft kleinen, unabhängigen Zeitschriften und jenen von Verlagen betreuten gleichermaßen. Dabei kann wiederum der oben bereits genannte Konflikt herausgeberischer Praxis entstehen, wenn die Steuerung hin zu einem bedeutenderen JIF die inhaltliche – ggf. als fachliche Nische gekennzeichnete – Ausrichtung als Organ einer Fachgesellschaft aushöhlt.

4 Diskussion: Unabhängig abhängig?

Generell machen Herausgeber*innen in ihren Bemühungen um gute Führung ihrer Fachzeitschriften den Eindruck, bestrebt zu sein, unabhängig von externer Einflussnahme agieren zu können. Die vom Konzept scholar-led bekannte Nähe zu fachlichen Diskursen, bzw. dessen Bestrebung, aus der wissenschaftlichen Fachgemeinschaft heraus eine Fachzeitschrift zu führen, kann tatsächlich allen der Studienteilnehmer*innen nachgesagt werden. Gleichwohl wird deutlich, dass jene unabhängig von Verlagen agierenden Herausgeber*innen in Bezug auf Offenheit und Gestaltung von Prozessen mehr Gestaltungsspielraum haben, diesen aber auch stemmen können müssen. Dies ist jedoch nur ein sehr kleiner Spielraum. Die Praktiken, die ihre jeweiligen wissenschaftlichen Anreizstrukturen und, zusammenhängend, Diskurse bestimmen, greifen bei verlagsunabhängigen wie bei verlagsbetreuten Fachzeitschriften gleichermaßen.

Das Thema Sichtbarkeit ist für Herausgeber*innen Dreh- und Angelpunkt der operativen Praxis. Anreizstrukturen sind an sie geknüpft, sodass rasch eine Vermischung der Begriffe Qualität, Sichtbarkeit und JIF stattfindet. Wie ein Herausgeber aber feststellte, zeigten Metriken, insbesondere der JIF, statt Qualität aus seiner Sicht allen voran Sichtbarkeit an. Diese Sichtbarkeit erlaube sodann das Interesse von Autor*innen zu gewinnen, die bessere – mehr Impact bringende – Forschung einreichten. Diese Reflexivität von Sichtbarkeit und Qualität ist einleuchtend; wichtig aber ist, dass dieser Mechanismus für die herausgeberische Praxis ein operatives Kriterium ist. Kritik am JIF und die bibliothekarische Beratung um Abkehr und Aufnahme von Alternativen muss mithin das Thema Sichtbarkeit mehr in den Fokus nehmen. Kurz: Sichtbarkeit wird hier gemanagt und nicht Qualität; letztere ergibt sich vermittelt aus ersterer.

Sogleich die Herausgeber*innen der Medizin urteilen, dass der JIF grundsätzlich kein gutes Maß sei, sehen sie es als Pflicht, auch neue, unabhängige Open Access-Fachzeitschriften mit einem JIF auszustatten, bzw. dies zu ersuchen. Alle in der Medizin, auch JIF-kritische Herausgeber*innen oder Autor*innen, schielten auf dieses Maß, so wird deutlich gemacht. Er biete die notwendige Effizienz und die Rechtfertigung bleibt, im Konsens etwa dergestalt, dass jene Masse, die zitiere, schon nicht falsch liegen könne, sogleich selbstredlich auch schlechte Artikel von einem guten JIF profitierten.

Sichtbarkeit und die Identität der Herausgeberschaft

Eine Trennlinie wird deutlich in der Identität der Herausgeberschaft. Am markantesten tritt sie bei der Frage der Begutachtung hervor, wo es um externe Reviews oder herausgeber*inneninterne Prüfung geht. Diese Trennlinie wirkt sich wie beschrieben auf das Selbstverständnis aus, bzw. erlaubt dieses nur eine bestimmte Praxis der Begutachtung. So trennen sich Herausgeber*innen in jene, die als Manager*innen Prozesse betreuen, und jene, die Prozesse als solche nicht thematisieren – und mithin auch eine Effizienz oder Standardisierung dieser nicht – und stattdessen eine inhaltliche Betreuung in den Mittelpunkt ihrer Praxis stellen. Dies wirkt sich auch auf das Verständnis von Sichtbarkeit aus.

Generell erscheint Sichtbarkeit in den Perspektiven der Herausgeber*innen als eine facettenreiche Kategorie. Historisch war das nicht der Fall wie auch die Notwendigkeit ihrer Steuerung irrelevant war, da, so der Duktus, man sich kannte. Erst die Notwendigkeit der Erweiterung von Sichtbarkeit hat diese selbst und den Umgang mit ihr hervorgebracht; sie wird somit als ein Resultat und zugleich Medium der Konkurrenz um Aufmerksamkeit und Relevanz gesehen. Herausgeberische Praxis dreht sich nun um Sichtbarkeit und die Art Prozessoptimierung, die sich auf diese auswirkt. Gerade hier treten inhaltlich fokussierte Herausgeber*innen heraus und – in einer nur scheinbar konservativen Praxis – verbleiben beim Fokus auf Inhalte und der Annahme, dass man sich kenne, wenn man sich über die jeweiligen Inhalte verständige, bzw. diese Verständigung suche. Diese Trennlinie tritt wohlgemerkt nicht zwischen Medizin und Philosophie auf, sondern durchzieht letztere, wobei auch in der Medizin teilweise restliche Tendenzen einer Verschiebung früherer Praktiken deutlich werden.

Dies wird insbesondere dort sichtbar, wo Herausgeber*innen sich durch eine Funktion als Organ einer Fachgesellschaft verstehen oder durch ein historisch gewachsenes Publikum einem sehr speziellen Diskurs verpflichtet sehen, in dem die Mechanismen des JIF nicht hinreichend greifen, bzw., in denen mit einer Publikation im Kampf um JIF-Anerkennung schlichtweg verloren wird. Hier greift die oben deutlich gewordene Unterscheidung der operativen Bemühung um Autor*innen und jener um Sichtbarmachung der Inhalte. In der Medizin gilt durch die scheinbar absolute Fokussierung auf Mechanismen der Kenntlichmachung karriererelevanter, abstrahierbarer Leistung, allen voran eben den JIF, ersteres. So wird in der Unterscheidung, worum sich Sichtbarkeit bemüht, deutlich, dass Herausgeber*innen die Fachzeitschrift auf Grundlage von Autor*innensichtbarkeit steuern. Dadurch nimmt womöglich die Relevanz der Funktion als Organ oder die Spezifik eines Diskurses und seines Publikums ab. Wie einleitend angenommen erhärtet sich der Befund: Die Ausweitung von Sichtbarkeit scheint den Einsatz für einen gemeinschaftlichen Diskursraum auszustechen.

Bei Annahme des Fortbestehens der JIF-Dominanz wird es hier womöglich in der kontinuierlichen Adjustierung herausgeberischer Praxis mehr und mehr zu einer Aufhebung der Bemühung um spezifische inhaltliche Ausrichtung mit einer Verschiebung hin zum Fokus auf das Management von Prozessen kommen; es ist unklar, an welchen Grenzen von Diskursen und Fachgemeinschaften dieses Management ausreichend den JIF erhöht hat. Erweiterte Sichtbarkeit kann ihre Grenzen am inhaltlichen Fokus finden; Inhalte scheinen jedoch in hellerem Glanz bei erweiterter Sichtbarkeit. Auch Offenheit und Unabhängigkeit des Mediums ändern hieran nichts. Dies deutet auf eine Zwiespältigkeit, die von einer Care-Ethik wie sie im Zuge der scholar-led-Debatte nicht gelöst werden kann; die herausgeberische Richtlinie ist hier nah an der interessegeleiteten Praxis der Wissenschaft (durch ihr Bestehen auf den JIF); sie trägt jedoch keine moralische Verantwortung über sie hinaus (durch Vermeidung schädlicher statistischer Verallgemeinerungen etwa).

Ähnliches tritt gleichfalls auch in der Philosophie auf, wo eine der untersuchten Fachzeitschriften zum Verlag gewechselt ist mit dem Fokus auf effizienteres Prozessmanagement, unter teilweiser Preisgabe herausgeberischer Freiheit. Hier wurde Unabhängigkeit aufgegeben, um ein schlankeres Management zu gewährleisten. Aus herausgeberischer Perspektive geht dies gar gut einher mit einem Fokus auf Inhalte, nur eben in der Form eines international und kompetitiv aufgefassten Wettbewerbs um Sichtbarkeit, die sich von der Annahme inhaltlich gebundener Diskursgemeinschaften löst. Trotz dieses Wegs in eine Abhängigkeit muss mit Werturteilen vorsichtig umgegangen werden. Als auf internationale philosophische Diskurse ausgerichtete Fachzeitschrift war es den Herausgeber*innen schlicht nicht möglich, langfristig manuell die notwendigen Prozesse zu betreuen. Sie haben sich somit nicht gegen eine inhaltsfokussierte Herausgeberschaftspraxis entschieden, sondern für eine ihrer akademischen Umgebung gerecht werdende. Gerade hier wird die Abhängigkeit von routinierten Praktiken sichtbar, die in der Akademie insgesamt um sich greifen.

Dass diese Akademie nämlich mehr und mehr auch mit der Bewertung der Leistung individueller Philosoph*innen anhand von Verallgemeinerungen, insbesondere den Publikationsorten, verfährt, kann jenen Herausgeber*innen allein kaum angelastet werden. Gleichfalls berichtet eine andere Herausgeberin, dass sie regelmäßig Anfragen von Autor*innen erhielte, ob die von ihr geführte Zeitschrift denn peer reviewed sei. Diese Angabe ist – als Bedingung vergleichbar mit dem JIF und begründet durch ebenjene Tendenz der Verallgemeinerung – mittlerweile auch in der Philosophie für Karrieren als Abdruck auf dem Lebenslauf notwendig.[27] Gewichtige Kritik wird von der klagenden Herausgeberin insbesondere dieser scheinbaren Notwendigkeit entgegengebracht, auch verdeutlicht dadurch, dass die anfragenden Autor*innen keinesfalls am Prozess oder an inhaltlicher Ausrichtung interessiert seien, sondern lediglich am Abdruck der Angabe: Artikel im Journal mit echtem Peer Review. Diese Fragen der herausgeberischen Identität und Praxis sind relevant, wo Diskussionen um Transformationen meist bei einer abstrakten Offenheit und einem institutionellen Bekenntnis um bessere Leistungsbewertung stehenbleiben.

Offenheit zwischen Zugangsermöglichung und Sichtbarkeit

Bei all dem wird Offenheit kaum problematisiert. Zugänglichkeit ist für Herausgeber*innen eher ein technisches Problem, für das sie allesamt Lösungen gefunden haben. Für sie gelten die Auswirkungen von Open Access insbesondere auf Sichtbarkeit. Dies verdeutlicht auch, dass Open Access an sich nicht als das gleichsam moralisch bessere Publizieren angesehen wird, als dass es bisweilen gilt. In der Philosophie sehen die Herausgeber*innen zudem kaum Schnittpunkte zwischen der Entwicklung bibliometrischer Angaben und Open Access, was zum Teil mit der kritischen Haltung gegenüber Ersterem begründet werden kann.

Wichtiger als die Open Access-Offenheit sind den Herausgeber*innen insgesamt Unabhängigkeit in Fragen des Inhalts wie auch der Prozessgestaltung sowie effiziente Mittelverwendung; all diese Elemente werden durch die Praxis großer Verlage in Frage gestellt. Auch die Herausgeber*innen der zum Verlag gewechselten Fachzeitschrift scheinen hier Schwierigkeiten anzuerkennen, vermitteln aber, dass sie eben Lösungen finden müssten und ohne die technischen Möglichkeiten – hier insbesondere die des Prozessmanagements beim externen Review und bei den Indizierungen – keine gute Herausgeberschaft mehr leisten könnten. Hier ist wieder eine Verschiebung der Kategorie zu sehen. Wo Reviewer*innen neben Rezipient*innen als eine schwankende, kompetitiv zu sichernde Variable besteht, ist Sichtbarkeit eine Frage des Netzwerks, das aktiviert werden kann. Bei diesem Punkt sei auf die Praktiken von bestimmten neuen, kommerziellen Open Access-Anbietern hingewiesen, die sich darum bemühen, gerade solcherlei Netzwerkbildung teilweise aggressiv voranzutreiben.[28]

Insgesamt hat aber das Thema Open Access einen geringen Stellenwert in der Praxis der Herausgeber*innen. Da es sich bei den studierten Fachzeitschriften aber größtenteils dezidiert um kleinere, unabhängige und alle mit einer Open Access-Praxis in Verbindung stehende Medien handelt, ist gerade diese Sicht auf Open Access erkenntnisreich. Sie weist im Kern von Transformationsmechanismen fort, wie sie etwa im Zuge von den deutschen DEAL-Verträgen vorangetrieben werden. Bei der Frage nach der Bedeutung von Open Access für den jeweiligen Diskurs wie auch für die herausgeberische Praxis klingen einerseits die übliche Kritik an großen Verlagen an, die Notwendigkeit von diesen unabhängig zu sein, wie andererseits auch die Kritik an übereilten Maßnahmen, die zu einem Verlagssterben (in den Geisteswissenschaften) führten. APC werden von den Befragten grundsätzlich negativ gesehen und andere Lösungen – seien es gemeinschaftliche Fördermaßnahmen oder klassische Subskriptionen mit moving wall – bevorzugt. In Bezug auf eine Open Access-Transformation scheint zu gelten, dass nur jene Mittelumverteilung – sowohl in Bibliotheken wie auch bei Forschungsförderern – die an Kriterien der gerechteren Mittelverwendung geknüpft ist, wegweisend ist, um die Macht großer Verlage zu brechen. Hier wird ein Unabhängigkeitsbestreben deutlich, gleichwohl dieses befangen bleibt in den bekannten Anreizstrukturen. Dies unterstützt lediglich genannte philosophische Fachzeitschrift nicht, die den Wechsel hin zu einem Verlag vorgenommen hat.

Die Unterstützung durch Bibliotheken

Positive Erwähnung findet bei den unabhängigen Open Access-Zeitschriften die Unterstützung durch Bibliotheken. Der Wechsel hin zu einem unabhängigen Medium wie auch die technische Betreuung seien hervorzuheben. In der Gesamtdarstellung fällt jedoch auf, dass es unter Wissenschaftler*innen an Wissen über Publikationspraktiken mangelt, das aber nötig ist, verantwortungsbewusst herausgeberische Entscheidungen zu treffen. Gerade dort, wo ersichtlich wird, dass die tradierten Praktiken auf neue, unabhängige Zeitschriften übertragen werden – bzw. dass Herausgeber*innen diesen Praktiken eine gewisse Notwendigkeit unterstellen – wird deutlich, dass es mehr Aufklärung darüber bedarf, welche Motive und Mechanismen hinter etablierten Publikationspraktiken stehen und welche Alternativen dazu möglich sind. Eine Transformation hin zu einer verantwortungsbewussten Unabhängigkeit scheint flächendeckend kaum möglich, wenn sich gerade diese Praktiken nicht ändern, allen voran der Fokus auf quantifizierbare, verallgemeinernde Leistungsbeurteilung. Großverlage stellen die technischen Infrastrukturen, sie besitzen die Rechte an den symbolisch kapitalisierten Marken; Entscheidungen über Publikationspraktiken treffen allerdings weitreichend die Herausgeber*innen, die ihrerseits aus Forschung und Lehre heraus agieren.

So gilt es etwa auch, für die Handlungspraxis zu übersetzen und Kontrollmechanismen vorzustellen, was Bekenntnisse zu DORA und Leiden tatsächlich bedeuten sollten. Ohne diese Handlungspraxis – etwa durch eine für einen gerechten und gemeinschaftlichen Diskursraum sorgende Herausgeberschaft – ist scholar-led unbrauchbar als richtungsweisendes Schlagwort. Andernfalls verbleiben Herausgeber*innen unabhängig abhängig – scholar-led ohne normative Richtlinien, die über ihre Einzelinteressen hinausreichen.

“Declarations are bound to fall short”[29], wie Stephen Curry richtigerweise feststellt. Dass die Zentralverwaltung einer Institution sich zur Abkehr von mangelhaften Beurteilungskriterien individueller, wissenschaftlicher Leistung bekennt, reicht nicht hin, wenn die dezentralen Praktiken der Wissenschaftler*innen fortgeschrieben werden. Hier fallen Anreizstruktur und herausgeberische Praxis im Zeichen neuer technischer Möglichkeiten zueinander; eine verantwortungsvolle Transformation bedarf einer Aufklärung, die nicht bei Open Access-Offenheit stehenbleibt. Deutlich wird dies auch dort, wo eine Transformation hin zu mehr Open Access flächendeckend sehr wohl realisierbar ist, sogleich Publikationspraktiken darüber hinaus nicht verändert werden, wo also eine abhängige Unabhängigkeit realisiert wird. Große Verlage haben in Bezug auf Open Access Modelle geschaffen, eine quasi systemimmanente Transformation zu erreichen;[30] Herausgeber*innen schreiben darin etablierte Praktiken fort, ob das Medium nun verlagsabhängig ist oder nicht.

Die Sichtbarkeit von Bibliotheken bei Themen um Open Access und technischen Publikationshilfen hat gezeigt, wie stark sie zu Veränderungen beitragen können, wenngleich sie sich dabei selbst neu finden müssen. So sind sie womöglich auch die wichtigste institutionelle Ressource der Wissenschaft dafür, dass die Bekenntnisse um besseren Umgang mit Metriken nicht Lippenbekenntnisse bleiben. Herausgeberschaft bedingt Verantwortung ist hier das Stichwort.

Fußnoten

[1] Habermas (1981, 49, 1995, 177).

[2] In einer weiteren Perspektive spielt die Bibliometrie auch dort eine gewichtige, oft noch unbemerkte Rolle, wo OA zwar zu einem Standard wird, sich aber Wissensmonopole halten, die vermittels ausgereifter digitaler Infrastruktur Daten generieren, die wiederum zu neuen kommerzialisierbaren Aussagen heranreifen (siehe etwa: Aspesi und Brand 2020; deRijcke 2020; DFG 2021). Unabhängige Fachzeitschriften bedienen schon technisch-bedingt solche Methoden nicht. Dennoch bleibt die Frage, ob Herausgeber*innen einer verlagsbetreuten Fachzeitschrift weitreichend das Thema der Datensammlung in Verbindung mit Bibliometrie reflektieren. In diesem Artikel kann aus Gründen des Fokus diese Praxis nicht weiter untersucht werden.

[3] Boor (1982); Seglen (1997); Garfield (1999); Nature Editorial (2005); PLoS Medicine Editorial (2006); Vanclay (2012); Lariviere und Sugimoto (2018).

[4] Weingart (2005); HEFCE (2015); Gadd (2019); McKiernan et al. (2019); Hesselmann und Schendzielorz (2019).

[5] DFG (2010, 2022b).

[6] DORA (2012); Hicks et al. (2015).

[7] Krüger und Hesselmann (2020); Hesselmann, Schendzielorz und Krüger (2020); Hesselmann, Schendzielorz und Sorgatz (2021).

[8] Shieber (2013).

[9] Eine Auswahl: Bakker (2012, 2013); Birch (2014); Meadows (2015); Blechl et al. (2016); Mruck, Mey und Muhle (2018); Open Access Directory (2019); van Edig und Rücknagel (2021); Wenaas (2021); Lange (2022); Eve (2022).

[10] Siehe auch: https://www.knowledge-exchange.info/event/small-publishers-and-the-transition-to-open-access.

[11] Föger (2020).

[12] Brembs (2019); Knöchelmann (2021a).

[13] Tenopir et al. (2016); Niles et al. (2020).

[14] Bacevic und Muellerleile (2017); Knöchelmann (2021b).

[15] Mills und Inouye (2020); Nwagwu und Ojemeni (2015).

[16] Knöchelmann et al. (2022); Crosetto (2021).

[17] Moore (2019).

[18] Larivière, Haustein und Mongeon (2015).

[19] Siehe etwa: Adema und Moore (2018); Barnes und Gatti (2019); Moore und Adema (2020); Bosman et al. (2021).

[20] Moore (2019, 12).

[21] Moore (2019, 3).

[22] Siehe bspw. auch: Fokusgruppe scholar-led.network (2021).

[23] Held (2006).

[24] Diese Studie wurde initial für das Kooperationsprojekt Verantwortungsbewusste Bewertung und Qualitätssicherung von Open-Access Publikationen mittels bibliometrischer Indikatoren (Indioa) des DZHW und der SUB Göttingen, gefördert durch das BMBF, durchgeführt. Mehr dazu: https://www.dzhw.eu/forschung/projekt?pr_id=682.

[25] Ich danke Matthes Fürst (orcid.org/0000-0003-0366-8789), Mitarbeiter am DZHW, für die Kodierung und analytische Auseinandersetzung.

[26] Siehe zum Thema OA: Eve (2014); sowie zum Thema Open Humanities: Knöchelmann (2019).

[27] Dies wird bereits dort deutlich, wo die DFG, größte aller deutschen Förderorganisationen, bei aller Sorge um Verbesserung der Entscheidungsgrundlage im wissenschaftlichen Lebenslauf die Zweiteilung von obligatorischer Kategorie (enthält „Peer Review-Zeitschriften“) und optionaler Kategorie (enthält Publikationen ohne Peer Review) aufrecht erhält; siehe: DFG (2022a).

[28] Knöchelmann et al. (2022).

[29] Curry (2018, 147).

[30] Siehe auch: Knöchelmann (2021a).

Literaturverzeichnis

Adema, Janneke; Moore, Samuel A. (2018): Collectivity and collaboration: Imagining new forms of communality to create resilience in scholar-led publishing. In: Insights: the UKSG journal, 31 (3). doi: 10.1629/uksg.399.

Aspesi, Claudio; Brand, Amy (2020): In pursuit of open science, open access is not enough. In: Science, 368 (6491), 574–77. doi: 10.1126/science.aba3763.

Bacevic, Jana; Muellerleile, Chris (2017): The moral economy of open access. In: European Journal of Social Theory, 21 (2), 169–88. doi: 10.1177/1368431017717368.

Bakker, Caitlin (2012): Developing Open Access Journals: A Practical Guide. In: Journal of Librarianship and Scholarly Communication, 1 (1). doi: 10.7710/2162-3309.1028.

Bakker, Caitlin (2013): Bringing History into the Digital Age: A Case Study of an Online Journal Transition. In: The Serials Librarian, 64 (1-4), 263–66. doi: 10.1080/0361526X.2013.760419.

Barnes, Lucy; Gatti, Rupert (2019): Bibliodiversity in practice: Developing community-owned, open infrastructures to unleash open access publishing. ELPUB 2019 23d International Conference on Electronic Publishing. OpenEdition Press.

Birch, Suzanne Pilaar (2014): Essential Guide: How to start an Open Access journal in five steps. Verfügbar unter https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2014/09/18/how-to-start-an-open-access-journal/, zugegriffen am 07.11.2022.

Blechl, Guido; Ferus, Andreas; Gorraiz, Juan; Haas, Ingrid; Haslinger, Doris; Holzner, Birgit; Schiller, Robert; Schmidt, Nora; Stöger, Herwig (2016): Checkliste zur Herausgabe von Open Access Zeitschriften an Forschungseinrichtungen. Verfügbar unter https://www.oana.at/arbeitsgruppen-archiv/arbeitsgruppen-201415/ag-publikationsmodelle/checkliste-open-access-journals/, zugegriffen am 07.11.2022.

Boor, Myron (1982): The citation impact factor: Another dubious index of journal quality. In: American Psychologist, 37 (8), 975–77. doi: 10.1037/0003-066X.37.8.975.

Bosman, Jeroen; Frantsvåg, Jan Erik; Kramer, Bianca; Langlais, Pierre-Carl; Proudman, Vanessa (2021): OA Diamond Journals Study: Exploring collaborative community-driven publishing models for Open Access, veröffentlicht am 2021.

Brembs, Björn (2019): Scholarship has bigger fish to fry than access. Verfügbar unter http://bjoern.brembs.net/2019/10/scholarship-has-bigger-fish-to-fry-than-access/, zugegriffen am 04.04.2020.

Crosetto, Paolo (2021): Is MDPI a predatory publisher? Verfügbar unter https://paolocrosetto.wordpress.com/2021/04/12/is-mdpi-a-predatory-publisher/, zugegriffen am 29.11.2021.

Curry, Stephen (2018): Let’s move beyond the rhetoric: it’s time to change how we judge research. In: Nature, 554 (7691), 147. doi: 10.1038/d41586-018-01642-w.

deRijcke, Sarah (2020): Elsevier and the Dutch Open Science goals. Verfügbar unter https://leidenmadtrics.nl/articles/s-de-rijcke-cwts-leidenuniv-nl, zugegriffen am 20.05.2020.

DFG (Hrsg.) (2010): “Quality not Quantity”: DFG Adopts Rules to Counter the Flood of Publications in Research. Verfügbar unter https://www.dfg.de/en/service/press/press_releases/2010/pressemitteilung_nr_07/, zugegriffen am 25.10.2019.

DFG (Hrsg.) (2021): Datentracking in der Wissenschaft: Aggregation und Verwendung bzw. Verkauf von Nutzungsdaten durch Wissenschaftsverlage. Verfügbar unter https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/lis/datentracking_papier_de.pdf, zugegriffen am 06.01.2022.

DFG (Hrsg.) (2022a): Hinweise zu Publikationsverzeichnissen. Verfügbar unter https://www.dfg.de/formulare/1_91/1_91_de.pdf, zugegriffen am 11.07.2022.

DFG (Hrsg.) (2022b): Wissenschaftliches Publizieren als Grundlage und Gestaltungsfeld der Wissenschaftsbewertung: Herausforderungen und Handlungsfelder. Verfügbar unter https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/grundlagen_dfg_foerderung/publikationswesen/positionspapier_publikationswesen.pdf, zugegriffen am 06.11.2022.

DORA (Hrsg.) (2012): San Francisco Declaration on Research Assessment. Verfügbar unter https://sfdora.org/read/, zugegriffen am 10.08.2020.

Eve, Martin Paul (2014): Open Access and the Humanities. Cambridge: Cambridge University Press.

Eve, Martin Paul (2022): Starting an Open Access Journal: A step-by-step guide part. Verfügbar unter https://eve.gd/2012/07/11/starting-an-open-access-journal-a-step-by-step-guide-part-2/, zugegriffen am 07.11.2022.

Föger, Nicole (2020): Wissenschaftliche Integrität im Publikationsprozess. In: Publikationsberatung an Universitäten. 1. Aufl., hg. v. Karin Lackner, Lisa Schilhan und Christian Kaier, 149–62. Bielefeld: Transcript Verlag.

Fokusgruppe scholar-led.network (2021): Das scholar-led.network-Manifest.

Gadd, Elizabeth (2019): Influencing the changing world of research evaluation. In: UKSG Insights, 32. doi: 10.1629/uksg.456.

Garfield, Eugene (1999): Journal impact factor: A brief review. In: Canadian Medical Association Journal, 161 (8), 979–80. Verfügbar unter https://www.cmaj.ca/content/161/8/979.

Habermas, Jürgen (1981): Theorie des kommunikativen Handelns: Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft: 1175).

Habermas, Jürgen (1995): Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft: 1176).

HEFCE (2015): The Metric Tide: Correlation analysis of REF2014 scores and metrics (Supplementary Report II to the Independent Review of the Role of Metrics in Research Assessment and Management). Verfügbar unter https://re.ukri.org/documents/hefce-documents/metric-tide-lit-review-2/, zugegriffen am 17.09.2020.

Held, Virginia (2006): The ethics of care: Personal, political, and global. New York, Oxford: Oxford University Press.

Hesselmann, Felicitas; Schendzielorz, Cornelia (2019): Evaluations as value-measurement links: Exploring metrics and meanings in science. In: Social Science Information, 58 (2), 282–300. doi: 10.1177/0539018419850771.

Hesselmann, Felicitas; Schendzielorz, Cornelia; Krüger, Anne K. (2020): Sicherbarkeitskonstellationen im Journal Peer Review: Konsequenzen von In/Transparenz in wissenschaftlichen Bewertungsverfahren. In: Kulturen der Bewertung, hg. v. Oliver Berli, Hilmar Schäfer und Stefan Nicolae. Wiesbaden: VS Verlag.

Hesselmann, Felicitas; Schendzielorz, Cornelia; Sorgatz, Nikita (2021): Say my name, say my name: Academic authorship conventions between editorial policies and disciplinary practices. In: Research Evaluation, 30 (3), 382–92. doi: 10.1093/reseval/rvab003.

Hicks, Diana; Wouters, Paul; Waltman, Ludo; Rijcke, Sarah de; Rafols, Ismael (2015): Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. In: Nature News, 520 (7548), 429. doi: 10.1038/520429a.

Knöchelmann, Marcel (2019): Open science in the humanities, or: open humanities? In: Publications, 7 (4). doi: 10.3390/publications7040065.

Knöchelmann, Marcel (2021a): Systemimmanenz und Transformation: Die Bibliothek der Zukunft als lokale Verwalterin? Preprint version. In: Bibliothek Forschung und Praxis, 45 (1). doi: 10.1515/bfp-2020-0101.

Knöchelmann, Marcel (2021b): The democratisation myth: Open access and the solidification of epistemic injustices. In: Science & Technology Studies, 34 (2), 65–89. doi: 10.23987/sts.94964.

Knöchelmann, Marcel; Hesselmann, Felicitas; Reinhart, Martin; Schendzielorz, Cornelia (2022): The Rise of the Guest Editor: Discontinuities of Editorship in Scholarly Publishing. In: Frontiers in Research Metrics and Analytics, 6. doi: 10.3389/frma.2021.748171.

Krüger, Anne K.; Hesselmann, Felicitas (2020): Sichtbarkeit und Bewertung. In: Zeitschrift für Soziologie, 49 (2-3), 145–63. doi: 10.1515/zfsoz-2020-0015.

Lange, Jessica (2022): Scholarly Journal Publishing Guide. Verfügbar unter https://libraryguides.mcgill.ca/journalpublishing, zugegriffen am 07.11.2022.

Larivière, Vincent; Haustein, Stefanie; Mongeon, Philippe (2015): The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era. In: PloS one, 10 (6). doi: 10.1371/journal.pone.0127502.

Lariviere, Vincent; Sugimoto, Cassidy R. (2018): The journal impact factor: A brief history, critique, and discussion of adverse effects. Verfügbar unter https://arxiv.org/pdf/1801.08992, zugegriffen am 02.07.2019.

McKiernan, Erin C.; Schimanski, Lesley A.; Nieves, Carol Muñoz; Matthias, Lisa; Niles, Meredith T.; Alperin, Juan Pablo (2019): Use of the journal impact factor in academic review, promotion, and tenure evaluationsPeerJ Inc (PeerJ Preprints: e27638v2). Verfügbar unter https://peerj.com/preprints/27638.pdf, veröffentlicht am 2019.

Meadows, Alice (2015): Flipping, not Flopping: Converting Subscription Journals to Open Access. Verfügbar unter https://scholarlykitchen.sspnet.org/2015/03/04/flipping-not-flopping-converting-subscription-journals-to-open-access/, zugegriffen am 07.11.2022.

Mills, D.; Inouye, K. (2020): Problematizing ‘predatory publishing’: A systematic review of factors shaping publishing motives, decisions, and experiences. In: Learned Publishing. doi: 10.1002/leap.1325.

Moore, Sam; Adema, Janneke (2020): COPIM Community Governance Workshop Recap: Part 2 – On the Meaning of Community. Verfügbar unter https://copim.pubpub.org/pub/copim-community-governance-workshop-recap-part-2/release/1, zugegriffen am 11.01.2021.

Moore, Samuel (2019): Common struggles: Policy-based vs. scholar-led approaches to open access in the humanities. Verfügbar unter http://dx.doi.org/10.17613/st5m-cx33, zugegriffen am 01.04.2020.

Mruck, Katja; Mey, Günter; Muhle, Florian (2018): (Erziehungs-)Wissenschaftlich Publizieren: Veränderte Bedingungen und neue Techniken. In: Erziehungswissenschaft, 29 (57 (2-2018)), 43–51. doi: 10.3224/ezw.v29i2.06.

Nature Editorial (2005): Not-so-deep impact. In: Nature, 435 (7045), 1003–4. doi: 10.1038/4351003b.

Niles, Meredith T.; Schimanski, Lesley A.; McKiernan, Erin C.; Alperin, Juan Pablo (2020): Why we publish where we do: Faculty publishing values and their relationship to review, promotion and tenure expectations. In: PloS one, 15 (3). doi: 10.1371/journal.pone.0228914.

Nwagwu, Williams E.; Ojemeni, Obinna (2015): Penetration of Nigerian predatory biomedical open access journals 2007–2012: a bibliometric study. In: Learned Publishing, 28 (1), 23–34. doi: 10.1087/20150105.

Open Access Directory (Hrsg.) (2019): OA journal business models. Verfügbar unter https://oad.simmons.edu/oadwiki/OA_journal_business_models, zugegriffen am 07.11.2022.

PLoS Medicine Editorial (2006): The impact factor game: It is time to find a better way to assess the scientific literature. In: PLoS medicine, 3 (6), e291. doi: 10.1371/journal.pmed.0030291.

Seglen, P. O. (1997): Why the impact factor of journals should not be used for evaluating research. In: BMJ (Clinical research ed.), 314 (7079), 498–502. doi: 10.1136/bmj.314.7079.497.

Shieber, Stuart (2013): Thoughts on founding open-access journals. Verfügbar unter http://blogs.harvard.edu/pamphlet/2013/11/21/thoughts-on-founding-open-access-journals/, zugegriffen am 07.11.2022.

Tenopir, Carol; Dalton, Elizabeth; Fish, Allison; Christian, Lisa; Jones, Misty; Smith, MacKenzie (2016): What Motivates Authors of Scholarly Articles?: The Importance of Journal Attributes and Potential Audience on Publication Choice. In: Publications, 4 (3), 22. doi: 10.3390/publications4030022.

van Edig, Xenia; Rücknagel, Jessika (2021): Open-Access-Zeitschriften gründen – woran muss ich denken?, veröffentlicht am 2021.

Vanclay, Jerome K. (2012): Impact factor: outdated artefact or stepping-stone to journal certification? In: Scientometrics, 92 (2), 211–38. doi: 10.1007/s11192-011-0561-0.

Weingart, Peter (2005): Impact of bibliometrics upon the science system: Inadvertent consequences? In: Scientometrics, 62 (1), 117–31. doi: 10.1007/s11192-005-0007-7.

Wenaas, Lars (2021): Attracting new users or business as usual?: A case study of converting academic subscription-based journals to open access. In: Quantitative Science Studies, 2 (2), 474–95. doi: 10.1162/qss_a_00126.